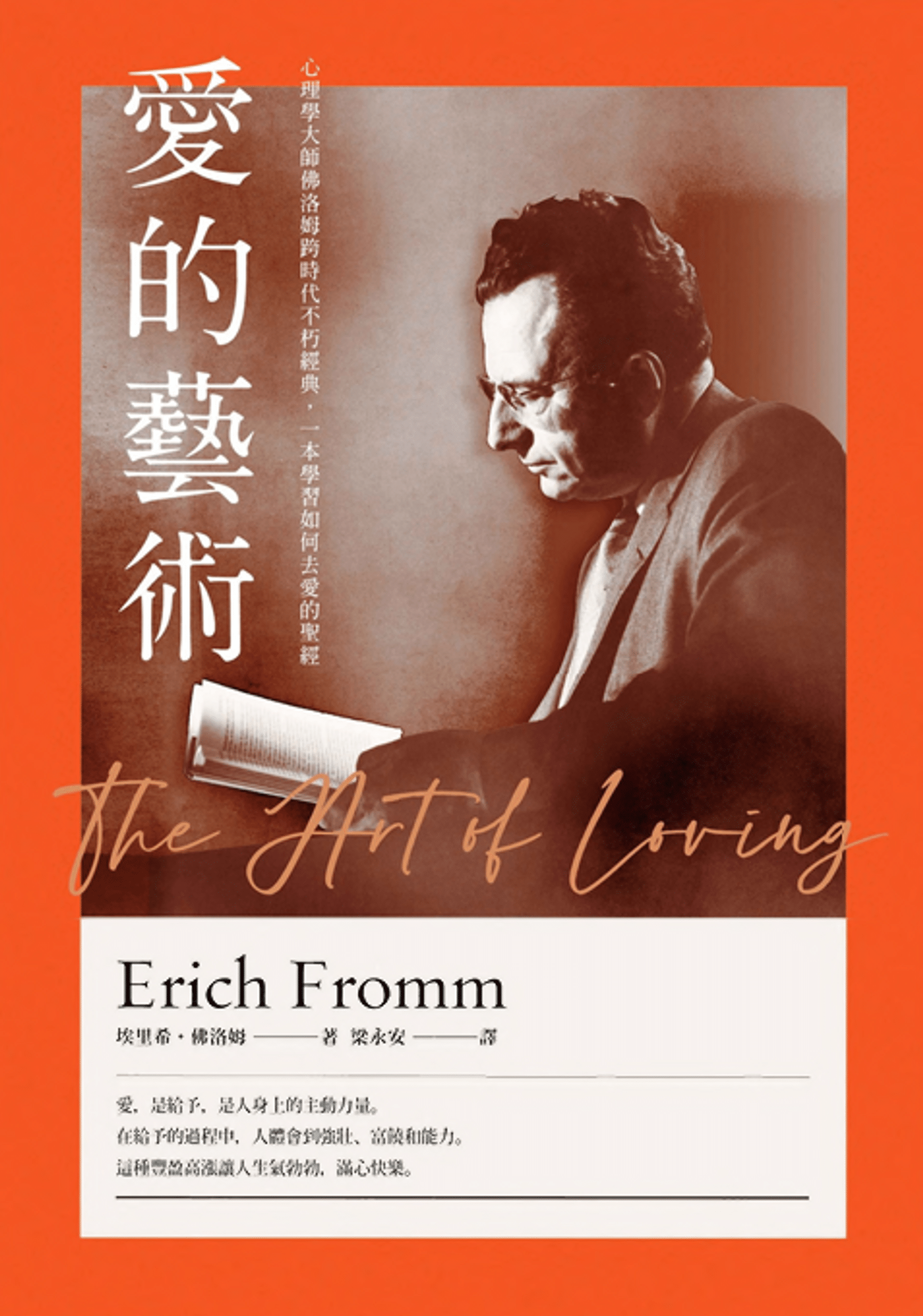

《愛的藝術》愛是什麼?或許這本書能給你答案

愛是需要練習的嗎?

我為什麼要讀這本書

我知道這本書,主要是有一次在聽 youtube 文森說書時發現的,就對這本書有點小興趣,後來我跑去看這本書的序,當我看到鐘穎和周慕姿寫的序時,她們寫的序真的太好了激發了我強烈的求知慾,就直接把這本書給買了。我將序貼在下文,不會很長強烈建議將其看完,相信看完序的你不會後悔的。

鐘穎的序

如果你這一生只打算讀一本心理學的著作,那麼你就應該讀《愛的藝術》。

這麼多年來,我們持續受惠於佛洛姆的洞見,是他告訴我們:「愛不是一個對象,而是一種能力。」只有成熟的人能夠去愛,而不是把「共依附」視為愛。在這個心靈與物質分裂,個體與群體分裂,理性與感性分裂的時代,我們更希冀尋求一個完美的外在對象來使自己獲得完整。那些渴望有人能讓自己說出 「You complete me」的現代人,其實根本不知愛是何物?因為他們尋求的是自身失落的一角或讓自己滿意的物品,而不是一個獨立的人。

事實上,愛是一種源於潛意識的本能。健康的人都會本能地想與他人結合,想被他人理解,也會本能地去愛自己的父母與孩子。然而,讓愛停留於本能的層次是遠遠不夠的。佛洛姆讓我們知道,愛也是一種選擇。但此選擇有賴人格的成熟才能被自身所意識,否則我們不過是順從本能去愛,或順從社會習俗與自身條件去尋找對象罷了。因此我オ常說,愛源於潛意識,卻在意識裡被完成。

很遺憾地,這個時代雖然大量地在談「愛」,但在我看來,這似乎是我們並不理解愛的證明。愛的本質並不是一種語言,它是一種尋求完整、同時也尋求獨立的本能動力。在深度心理學的語彙中,我們將之稱為「個體化」,那是我們追求整合內外在,追求成為獨特自我的一生歷程。

在這樣的歷程裡,我們不僅謀求與他人連結,同時也謀求與內在的黑暗面及異性極相互連結(例如男性連結自身的陰性面,或女性連結自身的陽性面),愛的本能推動了這個歷程,所以讀者們オ會看見佛洛姆在書裡將之分為兄弟愛、浪漫愛、母愛、自愛、及宗教愛等不同面向來分析。究其原因,就是做為本能的愛的動力並不受制於對象,它唯一的限制是我們人格的成熟程度。一旦我們能夠去愛,我們就能在身邊發現可以被愛的人;反之,我們就會為遍尋不著「愛人」(也就是能愛的對象)而痛苦。

正因如此,愛也涉及了面對孤獨的能力。那能夠自處的人,オ可能去愛,而非因為逃避自處所以去愛。佛洛姆認為,孤獨是人類焦慮的源頭。但我可以說,孤獨也是同理及慈愛的源頭。在最深層的孤獨經驗裡,我們才會知曉我與他人皆是平等的。我因為被孤獨所環繞,然後オ明白他人與我有共同的處境。在那裡,我們與最深處的自我相遇,與「大我」相遇,然後愛オ終於來到了最崇高的層次,也就是宗教愛。在這個層次裡,我們感受到個人和宇宙實為一體,人人皆是手足兄弟。由孤獨開始的經驗,終於又回到愛裡,而後貫串在個體化的過程中。

孤獨、愛與個體化因此是一件事物的三個面向,在人短促的一生裡,對愛的尋求既讓我們與他人及大我連結,又讓我們成為真實無缺的自我。因此愛絕非ー份寫完即丟的功課(或結婚後就毋須費心的幼稚情感),而是生命裡連續不斷的挑戰。當我們停止成長的同時,愛便從關係裡消失。它不是對他人的征服,而是深入自我的勇氣。這個過程永不止息,而這本書就是走入這個過程的起點。

這本書在台灣首次出版時,譯者是著名的翻譯家與哲學家孟祥森。他的譯著啟蒙了好幾個世代的台灣學子,其譯筆優美,選材深刻,堪為楷模。而今雖然哲人日已遠,但新一代的譯者卻絲毫不遑多讓,交替接力為國內的心理學立下標竿。特地說明這件事,是要告訴讀者們,這本經典承載了許多人的理想與願望,很高興您也成為這之中的ー份子。

幾乎可以肯定的是,哪怕再下個五十年,我們都還需要佛洛姆對愛的指引,那是一條無關他人,而是關乎自己的完整之路。當代的心理學已經過度地向自然科學靠攏,因此逐漸喪失了關照自身的能力。《愛的藝術》的重新出版因此成為所有關心人格成熟,關心自身心靈的每個人都感到雀躍歡喜的大事。請趕緊打開這本小書,讓愛的知識療癒您一直以來在關係中感受到的痛苦,使它陪伴您度過每個在愛裡徘徊猶疑的時刻!

周慕姿的序

在ー次談到伴侶之愛、不安全感與焦慮的講座時,有學員問我:

「如果我能夠愛自己、也能給自己安全感了,那麼,我為什麼還需要另一半?」

我想這或許是許多人放在心裡的問題:

「當我把自己過得很好,我為什麼還需要另外一個人?他的出現,難道不是為了彌補我內心不足的部分嗎?」

就像有句話說:我們尋尋覓覓,都在找尋曾經失落的另一半,這也就是為什麼愛情如此吸引人。

找到另一半、感覺對方是「對的那個人」,感受內心很重要的一塊被填補、甚至感覺到「天地化為零」,是許多人對愛情的印象。 但在過程中,我們又發現原本以為對的那個人,似乎哪裡不對,於是我們痛苦、掙扎、爭吵,然後離開,再去找對的那一塊拼圖。 彷彿找到這個人,就可以填補我們生命的缺口,完整我們這個人。

為什麼我們這麼需要愛?而愛,究竟是什麼樣子?

對我們而言,愛在我們生命中,又扮演了什麼意義?

怎麼「愛」,才能真正完整生命與另一個人的人生?而不會成為束縛與壓カ?

所有關於「愛」的問題,幾乎都能在這本書獲得解答:《愛的藝術》。

《愛的藝術》是繼《逃避自由》一書外,佛洛姆非常廣為人知的一本經典。對於愛,佛洛姆認為這是一門「藝術」,「藝術」的意思,是必須學習理論、加以實踐,以及將這門藝術做為「終極關懷」—— 也就是一輩子的理解、深入思考與執行。

為此,佛洛姆先探討了 :「為什麼人類這麼需要愛?」他從「分離感」討論起:

當我們被拋到了這個世界,面對一切的未知與不可控制,感受自己與世界的分離,對生命的焦慮感也因應而生,於是我們會希望找到很多方法,去解決這個分離感,以感受「合一」 的安全感、安撫焦慮。

與一般的精神分析學家最大的不同是,佛洛姆具有社會經濟學的背景,這使得他會以更為宏觀的角度切入,了解人類對於愛的期盼與置乏,是源自於哪裡,而又會用什麼方法去解決。

於是,他討論了許多很重要的概念,因篇幅限制,我在此節錄四點:

- 對於愛,很多人在意的是「被愛」,而非如何「愛人」。如此,我們會將重點放在「怎麼讓自己變得可愛」;對於「愛人」的技能沒有培養,使得我們會更重視「愛的對象」, 認為只要「挑對了人」,愛就會無止境地一直存在。

但在「挑對了人」的思考上,受到商業、資本主義與消費換取幸福感的意識形態影響,我們卻又以「社會交換」的態度,去選擇自己「愛的對象」:夠漂亮、夠有錢、成就夠好、或是有足夠的外在條件等等。

在這種「等值交換」的概念下,「愛」,可說是奢侈而又稀罕的東西。

於是我們渴望愛,但我們的選擇,卻又讓愛離我們更遠。 - 愛的重點,在於「給予」。給予並非犠牲,而是能力的展現。我願意給予我所有的能力,去豊富你的生命,而又會因為這個「給予」得到一些反饋,這些反饋又豊富了我。於是,愛就在這中間滋生茁壯。

- 愛包含四個基本元素:照顧、責任、尊重與了解。在這四個元素中,佛洛姆花許多時間去定義、討論這四個元素如何緊緊相扣,缺一不可。在他清楚的說明中,我們オ有機會釐清一些似是而非的想像與概念,越來越了解:愛,是怎麼存在於我們彼此之間。

- 愛,不只是愛別人,也是愛著自己。將自己當成一個人類,對自己照顧、負責任、尊重與了解。我們在這些愛中滿足,才不會找尋可以利用的人,用他來滿足自我的置乏與需求。當愛變成了依賴、剝奪與利用,那麼,壓力與痛苦也隨之而來。

佛洛姆的這些內容,和我在我的著作中所分享的概念相當類似,但卻又更加全面深入,我從中也獲得許多助益,有許多文字,更是重複推敲。且此次木馬文化所推出的《愛的藝術》 繁中版,除了《愛的藝術》原本的內容外,還有三篇附錄文章,收錄了佛洛姆生前助理側寫他、有誰影響佛洛姆撰寫本書,以及佛洛姆書信的摘錄,希望讓讀者更了解佛洛姆的思想。

愛是需要學習的嗎?

第一章作者直指核心,並訊問讀者「愛是一種藝術嗎?」,這藝術的定義我認為是指這是需要後天學習的能力,我認為:「是的」,它是需要學習的」,因為作者提出三個觀點說服了我:

- 大部分人認為愛的問題主要是被愛,而不是去愛,也就是與愛的能力無關。因此,愛的問題對他們來說就是如何能夠被愛,如何能變得可愛。

- 人們之所以認為愛無需學習,第二個前提是假定愛的問題是對象的問題,而不是能力的問題。人們習慣認為,去愛是簡單的,而尋找值得愛的對象 —— 或被值得愛的對象所愛 —— 是困難的。

- 第三個導致人們誤以為愛沒有什麼好學的理由,在於混淆了起初的「墜入」情網經驗和永久性的「在愛中」的狀態。如果兩個人本來是陌生人(其實人人皆如此),如果他們之間的牆突然垮陷,雙方因而感到親密無間,感到合而為一。

作者提出的這三點我十分認同,因為我都經歷過,我也曾在愛中挫折時,認為只要自己瘦一點、壯一點、多才多藝,我的愛情就不會有問題,盲目地自我提升,卻不知落入了只想到如何被愛的誤區,而忘記思考我是怎麼去愛人的,以為自己只是遇到的對象不合適,彷彿只要找到那個「對的人」,我的愛情就能一片坦途。

分離感 & 合一

第二章作者先提到兩個相對的概念:分離感 & 合一。

- 分離感:分離感是一切焦慮的根源,因為跟外界失去了連結,將自己陷入孤立的恐慌之中。

- 合一:超脫個人生命的一體性,而擺脫分離引起的焦慮。

三種合一分式:

- 狂歡合一:達到這個目的的手段之一是各式各樣的狂歡迷亂狀態。在暫時的亢奮狀態中,外在世界消失了,分離感亦隨之一同消失。由於這些儀式是集體進行,所以會讓人有一種與群體融合的感覺。所有藉由狂歡迷亂達到合一的方式皆有三個特徴。首先,這些方式都是強烈的,甚至會很激烈;其次它們需要整個人一包括身心一都投入進去;第三,它們的效果轉瞬即逝。

- 從眾合一:在當代西方社會,以群體合一的方法來克服分離性大行其道。在這種合一中,個人的自我大幅度消失,其目的是要使自己隸屬於「畜群」(herd )。如果我和任何其他人相似,如果我沒有會讓我與別人不同的感情和思想,如果我的習俗、穿著和想法都符合群體的模式,我就得救了,從駭人的孤單經驗中被拯救出來。大多數人甚至察覺不到他們有從眾的需要。他們生活在一種錯覺中,以為他們是順著自己的想法和嗜好行事,以為他們是個體,以為他們的見解是自己思考的結果 —— 只是這些見解正好和大多數人的見解相同,我想現在的社會已經不是為了合一而從眾,而是怕特立獨行的焦慮而從眾。

- 創作合一:從事創作活動,不管是藝術家還是工匠的創作活動。在任何種類的創作活動中,創作者都會把自己和材料(代表著他的外在世界)結合為一,這點我是認同的,寄情於創作的理想時,

這三點如果以我的角度出發,對我而言,我最常使用的就是狂歡合一:我的求學時期,非常沉迷於跟朋友一起玩電腦,它須我沉入其中,也讓我心神亢奮,彷彿肉身脫離了現實世界,我藉由遊戲的「狂歡」,來擺脫我的分離感,但下線時所帶來的強烈空虛,又總是令我難耐不安,所以我才會沉迷與此。

愛是什麼

成熟的愛是在保存一己完整的前提下達成的合一

愛是一種「主動」的行動,此行動是給予而非領受,以前的我總難理解為甚麼「施比受更有福」,直到我看到作者對於「給予」,他認為:「對給予最常見的誤解是假定給予就是放棄某些東西,是被剝奪和作出犧牲。」

給予的最主要領域不是物質領域而是人的領域。一個人能給予另一個人什麼?他把自己給予出去,把自己最珍貴的東西給予出去,把生命給予出去。這不必然表示他為別人犧牲性命,而是表示他把他生命裡活生生的事物給予出去:把他的喜悅、他的興趣、他的了解、他的知識、他的幽默和他的憂愁給予出去。在這樣的生命之給予中,他豊富了他人,以增強自己生命感的方式擴大了他人的生命感。他給予並不是為了領受,給予本身便是狂喜。但在給予中,他不可避免地會把某些東西帶入另一個人的生命中,而這種帶入他人生命中的東西又會反射回來,回到他身上。在真正的給予中,他會不能自已地領受回贈他的東西。給予意味讓領受者也成為一個給予者,雙方都會分享因為彼此帶入生命中的東西所產生的喜樂。

愛是一種喚起愛的能力,給予能夠喚起愛的循環。

馬克思對此有精闢表達:「設想人就是人,設想人與世界的關係是一種充滿人性的關係,那麼你只能用愛去換愛,用信任換取信任。如果你想欣賞藝術,你必須是一個有藝術修養的人;如果你想對他人施加影響,你必須是一個能促進和鼓舞他人的人。你與人及自然的每一種關係必須是你真正個人生活的一種特定的、符合你的意志對象的表現。如果你在愛別人,但卻沒有喚起他人的愛,也就是你的愛作為一種愛情不能使對方產生愛情;如果作為一個正在愛的人你不能把自己變成一個被人愛的人,那麼你的愛情是軟弱無力的,是一種不幸。」

愛的四元素

愛的四元素:照顧、責任、尊重、了解。這四元素是互相倚賴的。它們是人格成熟的人身上同時出現的態度。

- 照顧:愛乃對我們所愛者的生命及其成長的積極照顧。

- 責任:現今責任的意義往往是指任務,是指從外面加給一個人的負擔,但在其真正的意義上,負責任是一種完全自願的行為。它意指我們對另一個人已表現和未表現出來的需要之回應。

- 尊重:

如果缺乏愛的第三個元素尊重,責任感很容易變質為支配慾和占有慾。尊重不是恐懼和敬畏。

它是一種認知他人獨特個體性的能力:他人是什麼樣子,我就照他的樣子來認識他。尊重表示我願意讓另一個人按照自己的本性去生長。

- 了解:我們不可能在沒有真正了解一個人的情況下尊重對方:如果沒有了解的引導,照顧和責任就是盲目的。而了解如果不是以照顧為動機,它就是空洞的。

男女愛和性

在「墜入情網」中,本來是陌生人的兩個人之間的藩籬會突然消失。但正如前面曾經指出,這種突如其來的親密感本質上是短命的。當兩個陌生人變成了親密熟悉的人之後,他們中間便再也沒有阻隔需要克服,再也沒有突然的親密性需要達成。那個被愛者已經被了解通透,像我了解自己一樣清清楚楚 —— 或者更應該說,像我了解自己一樣不清不楚。如果對他人的體驗能更深刻些,如果能體驗對方人格的無限性,對方便永遠不會這般熟悉,而克服阻隔的奇蹟也許可以每日重複發生。但在大部分人來說,對自己和對他人的探索很快就完結,很快就覺得一覽無遺。他們的親密關係主要是建立在性接網上。由於他們體驗的分離性主要是肉體的分離性,因此肉體的合一也意謂著克服了分離性。

然而所有這些類型的親密都會隨著時光的流轉而減少。結果就是一個人有需要向一個新的人—— 一個新的陌生人 —— 尋求愛情。這個陌生人再一次會變成「親密」的人,「墜入情網」的經驗再一次會讓人興奮莫名,然後,它再一次會越來越淡。到頭來,你會希望再次尋求新歡,每次都是抱著新歡會不同於舊愛的錯覺。性慾的迷惑性會加強這種錯覺。

愛的實踐

專注

學習專注最重要的ー步是學習獨處。獨處時不要閱讀,不要聽收音機,不要飲食。事實上,能夠專注意味著能夠獨處,而這種能力正是愛的能力的前提。如果我只因為無法自己站立而依戀別人,那對方就會成為我的救生員,但我們的關係不會是愛的關係。

信仰

愛的藝術之實踐需要信仰之實踐。

只有對自己有信仰的人才能對別人守信,因為只有這樣的人才能確定將來的他和今天的他是相同的,也因此能確定他將來的感覺和行動能夠像現在所預期的ー樣。對自己有信仰是我們有能力作出承諾的前提,又因為正如尼采所說的,人可以由他作承諾的能力來定義,所以信仰是人類生命的條件之一。與愛相關的是,我們應該要信任自己的愛:相信這愛有能力喚起他人心裡的愛,相信這愛的可靠性。

雖然我們在意識層面害怕的是不被人愛,但我們真正的恐懼 (通常是無意識的) 是去愛。去愛意謂得不到擔保地委身,是把自己完全給出去,希望我們的愛會在被愛者身上喚起愛。愛是一種信仰行為,信心少的人愛也少。

我的體悟